22.11.15 Chili, Paprika und äthiopische Eierfrüchte

09.12.15 Palmkohl und Himbeeren

Salat im Staudenbeet: Wie Gemüse und Zierpflanzen die perfekte Ergänzung in einem kleinen Stadtgarten sein können

Zurzeit ist es recht ruhig in dem kleinen Horrorgarten. Zum einen, weil die Gärtnerin furchtbar beschäftigt ist und zum anderen, weil der Garten gerade im Winterschlaf liegt. Deshalb freue ich mich ganz besonders über diesen schönen Gastbeitrag von Lilli. Lilli Straub plant Privatgärten, zeigt auf lilli-straub.com wie ein echter Traumgarten entsteht und gibt Gartenbesitzern Tipps zu Pflanzen und Gartenpflege.

Nutzgarten oder ein Zimmer im Grünen? Seit „urban gardening“ und „grow your own“ die Welt der Hobbygärtner erobert haben, ist Gemüse im eigenen Garten ja fast ein Muss. Und das ist toll. Denn frisches Gemüse bereichert nicht nur unsere Küche, es bringt uns auch Glück.

It’s difficult to think anything but pleasant thoughts while eating a home grown tomato.

(Lewis Grizzard)

Recht hat er, der Mann.

Nur was passiert, wenn die Tomaten abgeerntet sind und das Beet leer ist? Wer möchte auf seiner Terrasse denn vor einem leeren Beet sitzen? Oder beim Grillen mit Freunden auf ein Häufchen Erde schauen, weil der Salat längst bei einem leckeren Familienessen verputzt wurde?

In einem großen Garten ist das kein Problem. Dort ist das Gemüsebeet einfach so weit von der Terrasse entfernt, dass es gar nicht weiter auffällt, wenn ein Beet leer ist. Und um die Terrasse herum blüht und grünt es.

Was aber tun, wenn der Stadtgarten nur 100m² oder noch weniger hat?

Ich zeige Euch gerne wie man beides haben kann. Einen schönen Garten und frische Vitamine Marke „grow your own“.

Dafür brauchen wir zu allererst eine Grundstruktur. Einen Plan wie der Garten aussehen soll. Wo Beete sind, wo der Sitzplatz ist, wo Rasen ist, wo die Wege sind usw.

Das Wichtigste dabei ist, sich zu fragen wie sieht mein Garten vor und nach der Gemüsesaison aus? Selbst wenn man den Garten im Winter nur vom Fenster aus sieht. Wir wollen doch jeden Tag Freude daran haben!

Wir erinnern uns, wir wollten frisches Gemüse UND einen schönen Garten.

Der Trick dabei ist, Strukturen zu schaffen die immer da sind. Das können immergrüne Pflanzen als Einfassung der Beete sein. Oder Hochbeete oder aber Accessoires, wie z.B. schöne Rankhilfen.

Hübsche Beeteinfassungen aus Weiden, oder Hochbeete aus Naturstein und Holz machen aus dem Garten auch dann ein Highlight wenn die Pflanzen größtenteils abgeerntet sind. Weil der Garten nie leer ist, er bietet immer einen Hingucker. Das wussten die Menschen schon früher und haben deshalb die klassischen Bauerngärten angelegt.

Die nächste Frage, die wir uns stellen sollten ist: welches Gemüse ist denn in einem kleinen Garten sinnvoll?

In einem 100 m² Garten einen Kartoffelacker und dann noch einen schönen Ziergarten zu haben ist schwierig. Zumindest wenn man nicht auf Diät ist und vorhat mehr als 10 Kartoffeln im nächsten Jahr zu essen :-).

Natürlich geht es im Hausgarten nicht darum einen möglichst großen Ertrag zu schaffen. Aber wenn man viel Mühe und Schweiß in den Anbau des Gemüses investiert hat dann sollte auch was dabei rum kommen. Sonst macht die ganze Sache keinen Spaß.

Deshalb gilt: je kleiner der Garten desto wichtiger die richtige Auswahl der Pflanzen.

Am besten länger tragendes Obst und Gemüse wie z.B. Himbeeren, Tomaten, Pflücksalat wählen, das kann man fortwährend ernten. Gut geeignet ist auch Platz sparendes Obst und Gemüse, das auch im Topf wächst, wie z.B. Radieschen, Gurken, kleine Tomaten, Chili, Knoblauch. Anja hat dazu einen Artikel geschrieben, der das „Wie“ und „Was“ perfekt erklärt.

Gemüse mit schönem Blattwerk kommt auch immer gut. Ich setze z.B. in die Lücken im Staudenbeet gerne Karotten. Mit ihrem grünen Kraut sehen sie hübsch aus und sie brauchen wenig Nährstoffe. Wenn man alle paar Wochen Karotten sät, hat man immer welche zum Ernten. Auch hübsch anzusehen sind Rote Beete, Kräuter, Artischocken und Mangold.

Im Halbschatten ist Rhabarber wunderbar als Füllstaude geeignet. Bärlauch ergänzt schattige Bereiche als Frühblüher, Zitronenmelisse sonnige bis halbschattige Beete im Sommer. Aber Achtung: die richtige Minze lieber nicht im Garten aussäen sondern im Topf. Sonst haben Sie bald nur noch Minze im Garten.

Wenn Ihr ein neues Beet anlegt, macht Euch besser vorher Gedanken über die Pflanzen und plant gründlich. Stellt Euch dazu folgende Fragen:

- Wie hoch ist die Pflanze?

- Braucht sie Sonne oder Schatten?

- Wann blüht sie/hat sie Früchte /hat sie Blätter und wann ist sie abgeerntet?

- Wieviel Platz braucht sie?

Ideal ist es, wenn im Beet alles vorhanden ist. Hohe Pflanzen, niedrige Pflanzen. Füllstauden und Einzelgänger. Und wenn das Beet nie leer aussieht.

Ein Beispiel für einen normalen Gartenboden:

Erbsen oder Bohnen an Rankgerüsten. Pflücksalat und Strauchbasilikum flächig ansäen. Als hohes Highlight im Frühjahr Zierlauch, im Sommer und Herbst Cosmea (Schmuckkörbchen). Eine Einfassung kann z.B. das Hornveilchen sein, das ist sogar essbar wenn es aus biologischer Anzucht stammt.

Oder für einen trockenen sonnigen Standort:

Lavendel, Rosmarin, Salbei sind wunderbare Partner. Kommen im Frühjahr Küchenschellen (Pulsatilla) und im Herbst Astern (Aster ageratoides) dazu, ist das Beet die ganze Saison ein Highlight im Garten.

Sogar der Sichtschutz kann essbar sein: Für Stellen an denen man nur im Sommer einen Sichtschutz will eignen sich Stangenbohnen oder Kapuzinerkresse. Wollt Ihr auch im Frühjahr und Herbst einen Sichtschutz, sind Spalierobst oder Trauben besser geeignet.

Fazit: Eigenes Gemüse kann den Ziergarten noch schöner machen.

Im Gemüsegarten muss nicht nur das Gemüse geplant werden, sondern auch die Struktur des Gartens, damit der Garten das ganze Jahr über gut aussieht. Auch für den Gemüsegarten ist die Gartenplanung die Voraussetzung für ein tolles Ergebnis.

Bei der Wahl der einzelnen Pflanzen im Beet ist wichtig was gut schmeckt. Aber auch was wann blüht oder abgeerntet ist. Dann wird aus dem Gemüsegarten auch ein richtig schöner Garten.

Drei Versprechen für die Gartensaison 2016

Die neue Gartensaison steht vor der Tür. Der kleine Horrorgarten erwacht langsam aus dem Winterschlaf und reibt sich verwundert die Augen. Wer hat denn die Gemüse-Beete während ich gemütlich auf dem Sofa lag so durcheinander gebracht? Mein Garten sieht aus als wäre er mit vollem Party-Make-Up eingeschlafen und nach einer viel zu kurzen Nacht etwas derangiert wieder aufgewacht. Kümmerliche Mangoldreste. Palmkohl kurz vor der Blüte. Ein bisschen Asiasalat und jede Menge so genannte Beikräuter im Gemüsegarten.

Ich muss zugeben, die Gartensaison 2015 war etwas abrupt zu Ende. Viel Schreibtischarbeit drinnen. Viel Regen draußen. So richtig zum Aufräumen bin ich nicht mehr gekommen. Überhaupt habe ich im letzten Jahr viel zu wenig Zeit im Garten verbracht. Und noch seltener habe ich auf dem Blog von mir hören lassen. Das muss sich in der Gartensaison 2016 unbedingt ändern. Geht ja nicht, dass ich als glückliche Chefredakteurin einer Gartenzeitung (FrischausdemGarten) den Bezug zur Praxis verliere. Deshalb mein erstes Versprechen für die Gartensaison 2016:

Mehr Zeit für den Garten!

Drei Tage pro Woche habe ich für meinen Garten eingeplant. Das hört sich erstmal viel an, aber da ich für viele Reportagen in der „Frisch aus dem Garten“ selbst zum Spaten greife, lässt sich das hoffentlich gut in meinen Arbeitsalltag integrieren.

Die drei Tage kann ich auch gut gebrauchen, wenn ich alle meine Gartenpläne für 2016 umsetzen will. Die Liste ist ellenlang:

das Gewächshaus muss neu gestrichen werden

ich werde einen kleinen Teich anlegen

im Gemüsegarten soll es überwiegend Hochbeete geben, die müssen aufgebaut und gefüllt werden

das alte Tomatenhaus wird abgerissen

ein neues Gewächshaus nimmt seinen Platz ein

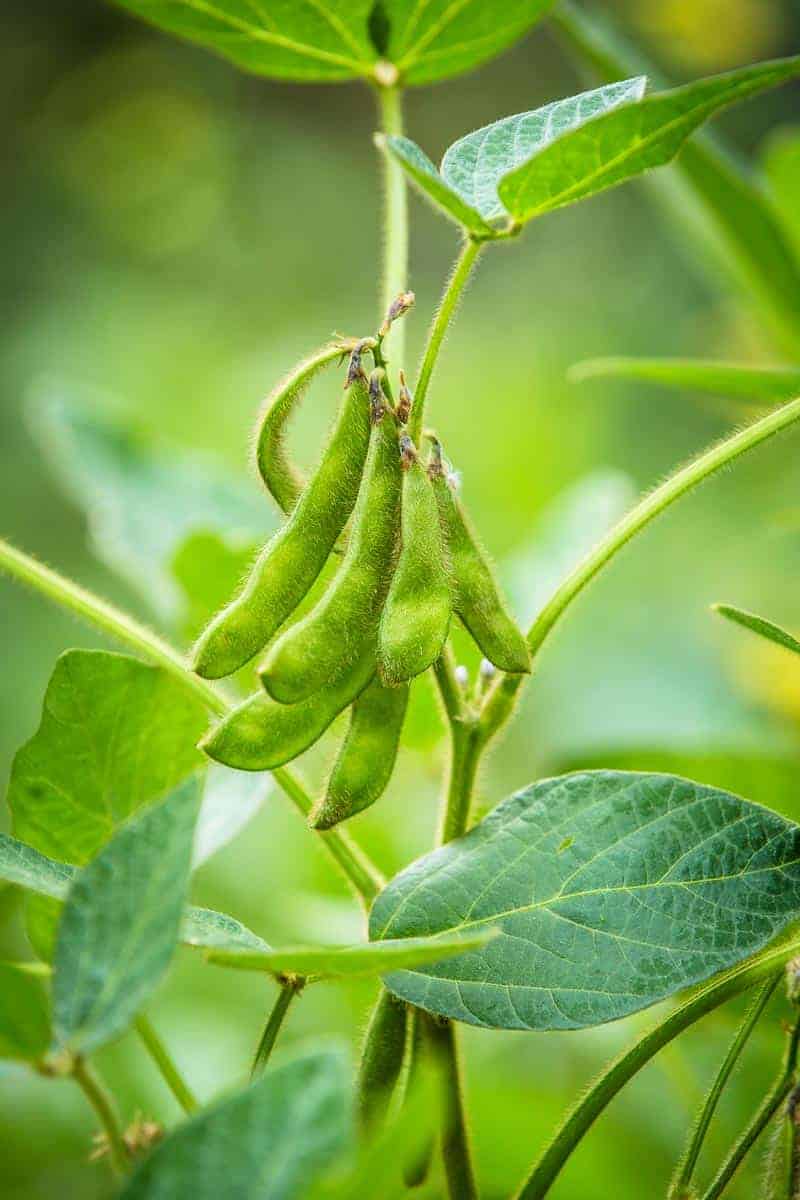

ich mache bei dem Projekt 1000 Gärten von Taifun mit und baue auf 8 Quadratmetern Sojabohnen an

meine Bienen sollen sich vermehren, statt drei Völker werden am Ende des Sommers fünf Bienenvölker in meinem Garten wohnen

der Vorgarten muss umgestaltet werden

ich möchte Terra Preta selbst herstellen

ein Heidelbeerbeet muss angelegt werden

Phuuu, frage mich gerade ob drei Tage pro Woche dafür reichen werden. Aber die Gartensaison ist ja lang. Bevor sie so richtig anfängt will ich dem Blog noch schnell ein neues Layout verpassen. Mein Template gefällt mir zwar immer noch gut, aber die Seiteninhalte müssen besser strukturiert werden. Themen sollen schneller gefunden werden. Es wird feste Kategorien geben und die werde ich regelmäßig bedienen. Daher ist mein Zweites Versprechen für die neue Gartensaison:

Regelmäßig Bloggen!

Zukünftig dürft Ihr mit mindestens fünf Beiträgen pro Monat rechnen. Ich werde regelmäßig über meine Bienen berichten. Es wird jeden Monat eine andere Blume aus dem kleinen Horrorgarten portraitiert. Ich stelle regelmäßig eine besondere Gemüsesorte vor. Der Mann an meiner Seite dreht jeden Monat einen klitzekleinen Kurzfilm über den Garten und Ihr könnt Euch auf mindestens ein Rezept im Monat freuen. Eigentlich sind sogar mehr Rezepte geplant. Deshalb mache ich daraus gleich ein eigenes Versprechen für das Gartenjahr 2016:

Mehr Rezepte!

Im letzten Jahr haben wir regelmäßig unsere Ernte geknipst. Das ist gut angekommen. In diesem Jahr wollen wir das auf die daraus zubereiteten Gerichte ausweiten. Es wird also so etwas wie einen Rezepteticker geben. Mit überwiegend einfachen Alltagsgerichten frisch aus Gartenzutaten und am besten sogar frisch im Garten zubereitet. Passt wunderbar zum ersten Versprechen, findet Ihr nicht auch?

Habt Ihr Euch auch etwas für die neue Gartensaison vorgenommen?

Hat sie bei Euch vielleicht sogar schon begonnen? Auf der Fensterbank oder im Gewächshaus?

Portugiesische Kohlsuppe – Caldo verde

Wenn es draußen kalt und fies ist, gibt es nichts Besseres als eine Schale mit heißer Suppe. Zubereitet mit frisch geerntetem Gemüse aus dem Garten. Wärmt von innen und macht glücklich.

Ich bereite Caldo verde am liebsten mit Palmkohl aus meinem Garten zu. Eines meiner Lieblingswintergemüse. Er steht den ganzen Winter auf dem Beet und ich ernte immer soviel Blätter wie ich gerade brauche.

Bei dem portugiesischen Original werden die Kartoffeln zu Brei gekocht. Mit Kartoffelwürfeln sieht die „Grüne Brühe“ besser aus und schmeckt mindestens genau so gut.

Zutaten (für 4 Portionen):

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

500 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

2 EL Olivenöl

1 Liter Gemüsebrühe

300 g Palmkohl (oder eine andere Kohlsorte)

1 Dose weiße Bohnen (400g, Abtropfgewicht 250 g)

100 g Chorizo

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Kartoffeln schälen, waschen und in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten. Kartoffeln zugeben und mit Gemüsebrühe auffüllen. Ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen.

Inzwischen Kohl waschen und in Streifen schneiden. Die dicken Rippen beim Palmkohl vorher entfernen. Bohnen abspülen. Chorizo grob würfeln. Kohl, Bohnen und Chorizo in den Topf geben, ca. 5 Minuten garen, mit knusprigem Baguette servieren.

Gärtnern im Hochbeet – Hochbeet aus Holz selbst bauen

Vor vier Jahren haben wir das erste Hochbeet in unserem Garten angelegt. Ein 2,00×1,20×1,00 Meter großer Kasten. Wir hatten wirklich jede Menge „Spaß“ beim füllen. Unmengen von Ästen, Kompost, Rasensoden und guter Muttererde sind darin verschwunden. Jedes Jahr im Frühling müssen wir wieder neue Erde nachfüllen. Aber dafür konnten wir in den vergangenen Jahren auch respektable Ernten einfahren. Das Gemüse fühlt sich in dem großen Hochbeet sichtlich wohl. Nächstes Jahr müssten wir es eigentlich ausräumen und neu aufsetzen, aber da bin ich noch nicht so sicher ob wir uns das antun.

Dafür sind inzwischen noch mehr Hochbeete dazu gekommen. Nicht ganz so groß und vor allem nicht ganz so hoch. Vor drei Jahren haben wir ein 1,20×1,20×0,40 Meter großes Hochbeet gebaut. Ein 1,80×1,20×0,30 Meter großes ist im vergangenen Herbst dazu gekommen. Für die Hochbeete haben wir uns bislang immer Siebdruckplatten, das sind speziell beschichtete Platten, vom Schreiner zuschneiden lassen. Sie sind stabil und verrotten durch die Beschichtung nicht so schnell. Das vier Jahre alte Hochbeet sieht immer noch gut aus, obwohl wir uns damals aus Kostengründen für eine etwas zu dünne Platte entschieden haben. Nach einem Jahr mussten wir es in der Mitte mit einer selbst gebauten Eisenspange stützen, weil sich die Platten bogen. Aber das Holz selbst ist in einem guten Zustand.

Selbst gebaute Hochbeete aus Holz – die günstigste Variante

Wir haben für das Material des letzten Hochbeetes rund 120 Euro ausgegeben. Die 18 mm starke Siebdruckplatte hat uns mit Zuschnitt 100 Euro gekostet, der Rest ging für vier Vierkant-Pfosten aus dem Gartenmarkt, ein Stück Hasendraht und eine Handvoll Schrauben drauf. Für den Bau und die Befüllung des Hochbeetes haben wir einen ganzen Tag gebraucht. Das lag vor allem auch daran, dass wir das Hochbeet 15 Zentimeter tief versenkt haben. Aus einem einfachen Grund: die ausgehobene Erde konnten wir zu Schluss als Abschlussschicht in das Hochbeet einfüllen. Wenn Ihr genügend Muttererde zur Verfügung habt könnt Ihr das Beet auch einfach auf die Erde stellen und befüllen.

Bauanleitung Hochbeet

Wir haben zunächst die Erde 15 Zentimeter tief ausgehoben. Die Grube dann sorgfältig mit überlappendem Hasendraht ausgelegt. Das schützt zumindest ein wenig vor gefräßigen Wühlmäusen. Wenn sie es ganz doll treiben klettern sie allerdings einfach von außen ein. Und ich vermute es gibt unter ihnen Exemplare mit besonders scharfen Zähnen, die so einen Draht auch einfach mal durchknabbern. Alles leider schon erlebt.

Das Zusammenbauen der zugeschnittenen Holzteile ist kein Hexenwerk. Auf den Hasendraht setzen. Mit einer Wasserwaage einigermaßen ausrichten. Mit dem Akkuschrauber und Spax-Schrauben an den Ecken verbinden. Fertig!

Ein Hochbeet befüllen

Zum Füllen braucht man jede Menge trockene Zweige, Äste und Laub. Deshalb ist der Herbst die beste Jahreszeit für den Hochbeetbau. Wenn die Hecken geschnitten und die Staudenbeete abgeräumt werden fällt jede Menge Material an. Es ist eine gute Idee das Material immer mal wieder mit den Füßen zu verdichten. Wir haben das bei unserem ersten Hochbeet nicht gemacht und mussten nachdem sich alles gesetzt hatte entsprechend viel Erde nachfüllen. Wenn das Hochbeet zu etwa einem Drittel gefüllt ist kommt die nächste Schicht dran. Bei uns besteht sie aus Grünschnitt und grobem Kompost. Auch die wird gut verdichtet. Wenn vorhanden würden jetzt auch umgedrehte Rasensoden sehr gut passen. Die fallen an, wenn das neue Hochbeet auf dem alten Rasen stehen soll. Das letzte Drittel wird mit der ausgehobenen Muttererde gefüllt. oben drauf kommt noch eine Schicht feiner Kompost.

Wartet mit dem Bepflanzen des Hochbeetes am besten zwei Wochen. Dann hat sich die Erde gesetzt und Ihr könnt gegebenenfalls noch einmal Erde nachfüllen und auch die oben liegenden Unkrautsamen sind aufgegangen und können vor dem Einsäen gejätet werden.

Blaubeeren pflanzen

Also eigentlich wollte ich ja schon im letzten Herbst ein paar Sträucher mit Blaubeeren pflanzen. Genauer gesagt zwei verschiedene Kulturheidelbeersorten. Im Gegensatz zu ihren wilden, gerade mal 30 Zentimeter hoch wachsenden Schwestern, wachsen Kulturheidelbeeren an 1,20 bis 2,00 Meter hohen Sträuchern und lassen sich damit sehr bequem beernten. Ausgesucht und gekauft habe ich die beiden Sträucher auch. Aber dann wurde das Wetter schlechter, die Zeit knapper und ich habe es nicht mehr geschafft die gekauften Sträucher auf ihren endgültigen Platz zu pflanzen. Es hat gerade noch dazu gereicht einen großen Pflanzsack mit torffreier Rhododendron-Erde zu füllen, die Sträucher hinein zu stellen und den Sack, zwecks Frostschutz, in der Erde zu versenken.

Den beiden Blaubeersträuchern hat das nicht geschadet. Sie haben den Winter gut überstanden und sind voller Knospen. Ich kann die süßen Beeren die bald daran hängen werden fast schon auf der Zunge schmecken.

Blaubeeren – so gesund und lecker!

Ich liebe Blaubeeren. In Pfannkuchen, Muffins oder pur und sonnenwarm von Strauch. Obendrein stecken in den kleinen tiefblauen Beeren eine Menge gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, wie ich auf der Seite blaubeere.net, die sich sehr eingehend mit Blaubeeren beschäftigt, gelesen habe. Es ist echt unglaublich was Blaubeeren alles können sollen:

- darin enthaltene bioaktive Substanzen und Anthocyane sollen freie Radikale im Körper abfangen und neutralisieren (James Bond lässt grüßen;-))

- Studien legen nahe, dass exzessiver Blaubeergenuss Arteriosklerose vorbeugen kann (kein Problem für mich, das krieg ich hin :-))

- glaubt man den Forschern, dann minimieren Blaubeeren das Risiko an Parkinson zu erkranken

- darin enthaltene Gerbstoffe helfen bei der Behandlung von Entzündungen und Wunden und bewirken eine Linderung des Schmerzempfindens

- frische Blaubeeren fördern die Verdauung, getrocknete Früchte helfen bei Durchfallerkrankungen (sollte man nicht verwechseln…)

Die Liste der vermuteten Wirkungen ist noch lang. Aber ich hole jetzt lieber mal den Spaten raus und sorge dafür, dass die Blaubeeren vom Sack ins Beet wandern.

Ein Blaubeer-Beet anlegen

Blaubeeren mögen saure Erde. Unter den Kultursorten gibt es zwar auch welche die mit normaler Gartenerde klar kommen, aber ich pflanze meine beiden Sträucher lieber in ein abgegrenztes Areal. Dafür hebe ich eine entsprechend große Grube aus. Für zwei Sträucher wird sie bei mir 1,50 Meter lang, 50 Zentimeter breit und 50 Zentimeter tief. Blaubeeren sind Flachwurzler, 30 Zentimeter würden auch genügen, aber wenn ich schon mal grabe, kommt es auf die 20 Zentimeter auch nicht mehr an. Außerdem kann ich die anfallende Muttererde gut zum Auffüllen meiner Hochbeete gebrauchen.

Die Seiten der Grube sichere ich mit Holzresten. Dabei geht es mir darum, dass sich die saure Erde im Blaubeer-Beet nicht mit der normalen Gartenerde vermischt. Nach unten bleibt die Grube offen. In die Grube fülle ich torffreie Rhododendron-Erde. Mitten rein kommen die beiden Sträucher. Zum Beetrand lasse ich einen Abstand von 20 Zentimetern und zwischen den Sträuchern einen Abstand von gut einem Meter. Jetzt gründlich angießen. Erde festtreten. Fertig!

Der Blaubeersommer kann kommen

Ein Hochbeet aus Metall

Gärtnern im Hochbeet hat viele Vorteile. Die Ernten fallen üppig aus. Die Gärtnerin muss sich nicht so tief bücken. Dafür müssen die Schnecken ganz schön hoch klettern, Kaninchen hoch hüpfen und Wühlmäuse sich durch einen massiven Drahtschutz knabbern. Drei Hochbeete haben wir daher in den letzten Jahren gebaut. Wir sind so zufrieden mit der Gemüseausbeute und der Arbeitserleichterung, dass wir auch den restlichen Gemüsegarten in Hochbeete verlagern wollen. Drei Gründe haben uns dazu bewogen es diesmal mit fertigen Hochbeeten zu versuchen:

- uns fehlt so ein bisschen die Zeit zum Selbstbauen, zu viele andere Projekte stehen an, da muss man Prioritäten setzen

- unsere Eigenbauten aus beschichtetem Holz sind nur begrenzt haltbar, noch sind sie stabil, aber in ein paar Jahren muss das Holz sicher erneuert werden

- die Holzhochbeete sehen gut aus, aber wir wollten gerne mal eine andere Optik für den Gemüsegarten, etwas edleres, einen richtigen Hingucker

Die Anfrage der ums-Manufaktur zum Hochbeet-Test kam uns daher gerade recht. Die Hochbeete aus Cortenstahl passen perfekt zu den bereits im Garten vorhandenen Rankgerüsten aus rostigem Stahl. Sie schaffen sozusagen die Verbindung vom vorderen zum hinteren Gartenteil. Verbinden quasi Blumen und Gemüse. Oder auch Schönes und Nützliches.

Ein Hochbeet aus Cortenstahl

Unser neues Hochbeet misst 1,50×0,50×0,55 Meter. Nicht sehr groß könnte man meinen. Für ein Hochbeet aus Stahl allerdings groß genug. Es wurde an unsere Hausadresse geliefert und die Idee das Hochbeet mit dem Fahrradanhänger in den Schrebergarten zu bringen habe ich schnell wieder verworfen. (Ihr kennt bestimmt die Scherzfrage: Was wiegt mehr – ein Kilo Stahl oder ein Kilo Federn? Nun, entgegen jeder Logik lautet meine Antwort ganz entschieden Stahl! ;-))

In den geliehenen Caddy passte das Hochbeet dann aber sehr gut und die letzten Meter zum Garten haben wir mit der Schubkarre (mit Vollgummireifen) überwunden. Das Material für das letzte Hochbeet musste ich mit dem Fahrradanhänger durch halb Köln fahren, da war die kurze Schubkarrenfahrt ein Kinderspiel.

Das Hochbeet ist innen mit stabilen Dämmplatten versehen und ich bin sehr gespannt wie sich die Dämmung auf das frühe Pflanzenwachstum auswirkt. Von unten schützt ein sehr englöchriges und gut abschließendes Mäusegitter vor unerwünschten Bewohnern. Der verwendete Stahl enthält einen hohen Kupferanteil, das soll Schnecken von Aufstiegsversuchen sicher abhalten. Wobei ich hoffe, dass die schiere Höhe und das raue Metall alleine schon ausreicht um die fiesen Schleimer auszusperren.

Hochbeet bauen in drei Schritten: hinstellen, füllen, fertig!

Nicht einmal zwei Stunden haben wir gebraucht bis unser neues Hochbeet aus Cortenstahl aufgebaut und gefüllt war. Wahnsinn! So schnell ging das mit den Hochbeeten Marke Eigenbau natürlich nicht. Geschwindigkeitsfördernd kam noch dazu, dass wir keine Muttererde mehr hatten und für die letzte Schicht auf torffreie Erde aus dem Gartenmarkt zurückgreifen mussten. Sack aufschneiden, Erde ausschütten, fertig. Aber langsam und der Reihe nach.

Zunächst haben wir das Hochbeet samt Mäusegitter auf den vorgesehenen Platz gestellt und mit einer Wasserwaage ausgerichtet. Unser Garten fällt in eine Richtung leicht ab, das wollten wir unbedingt ausgleichen. Der Grund: in einem schief stehenden Hochbeet sammelt sich das Gießwasser immer an der gleichen Stelle. Das wäre nicht gut, schließlich sollen alle Pflanzen gleichmäßig mit Wasser versorgt werden.

Unten rein kommen auch bei diesem Hochbeet wie bei den anderen Hochbeeten grobe Äste, Zweige und kaum verrotteter Kompost aus dem letzten Herbst. Diese Schicht wird kräftig verdichtet durch albernes darauf Herumhüpfen. Dann sackt die Erde später nicht so stark zusammen. Da ein Stück unseres Rasens für ein neues Gewächshaus weichen musste, haben wir auf dieser ersten Schicht umgedrehte Rasensoden platziert. Die Menge hat genau gereicht, wie abgemessen. Bis die Wurzeln die Rasenschicht erreichen ist dieser von freundlichen Bodenbewohnern in einen leckeren Detox-Smoothie für Gemüse verwandelt worden. Ich freue mich schon auf riesige Kohlrabi, Mangold und knackige Möhren.

Bis zu 30 Prozent mehr Gemüse kann man in einem Hochbeet ernten.

Oben auf den Rasensoden landete dann die torffreie Erde aus dem Sack. Ein Kinderspiel. Die Brotzeit danach haben wir trotzdem genossen. Und mit den mitgelieferten Pflanzschildern aus Cortenstahl haben wir in der Fantasie das Beet schon mal bestückt. Mit dem Einsäen warten wir allerdings noch vierzehn Tage. Bis dahin hat sich die Erde gesetzt und etwas wärmer soll es dann auch sein.

Also ich bin echt happy mit dem neuen Hochbeet. Das zweite, etwas größere, ist schon bestellt und damit ist unser Hochbeetgarten vorläufig fertig.

Tulpen in Töpfen vorziehen

Ein Frühling ohne Tulpen? Für mich undenkbar! Mein Garten verwandelt sich im Frühling regelmäßig in ein buntes Tulpenmeer. Zumindest war das so, bis vor zwei Jahren die Wühlmäuse die Herrschaft im Garten übernahmen. Seitdem verschwinden die Tulpenzwiebeln schneller als ich sie nachpflanzen kann. Deshalb habe ich in diesem Jahr zu einem Trick gegriffen und einen Teil der neu gekauften Tulpenzwiebeln in Töpfen vorgezogen. Das hat erstaunlich gut geklappt. Die Tulpen in den Töpfen sind genauso weit entwickelt, wie die viel früher im Beet ausgepflanzten Tulpenzwiebeln. Und den Weg auf meinen Gewächshaustisch hat bislang noch keine Wühlmaus gefunden.

Wie kommen die Tulpen in die Töpfe?

Plastiktöpfe habe ich mehr als genug. Ich bin ganz glücklich, dass den stummen Zeugen meiner Gartenmarkt-Exzesse durch die Tulpenzwiebeln eine neue Aufgabe zugeteilt wird. Die größten unter ihnen habe ich Mitte Januar zur Hälfte mit torffreier Blumenerde gefüllt. Darauf kam dann eine dicht gepackte Lage Tulpenzwiebeln. Das ganze wurde mit Erde aufgefüllt und gründlich angegossen. Einige Tulpenzwiebeln habe ich auch in mit Wachspapier ausgelegte Obstkisten gepflanzt. Insgesamt musste ich 250 Tulpen unterbringen. So bequem konnte ich das noch nie erledigen. In den ersten Wochen habe ich die Töpfe mit Luftpolsterfolie abgedeckt um das Wachstum zu beschleunigen. Die Winter im Rheinland sind mild. Die Temperaturen fallen selten unter Null Grad und im Gewächshaus schon gar nicht. Den Tulpen hat das gefallen und schon wenige Wochen später waren die ersten Blattspitzen zu sehen.

Wie kommen die Tulpen in den Garten?

Ich warte noch bis sich die Blütenknospen zeigen, verteile noch einmal eine Handvoll organischen Bio-Dünger in den Töpfen, dann ziehen die Tulpen in den Garten um. Dort werde ich sie mitsamt den Töpfen in der Erde versenken. Das hat gleich mehrere Vorteile: die Wühlmäuse kommen immer noch nicht ran, die Erde in den Töpfen bleibt länger feucht, ich kann schöne Blütentuffs bilden und nach der Blüte kann ich die Töpfe solange in der hintersten Gartenecke parken bis das Tulpenlaub verwelkt ist und die Tulpenzwiebeln in den verdienten Sommerschlaf fallen. Die flachen Kisten stelle ich nahe an unseren Sitzplatz. Sie müssen öfter gegossen und mit Nahrung versorgt werden, da sie mit recht wenig Erde auskommen müssen. Dafür sind sie aber eine echte Augenweide.

Wie geht es den direkt in die Beete gepflanzten Tulpen?

In der Hoffnung, dass die schiere Menge an Tulpenzwiebeln auf kleinem Raum die Wühlmäuse um den Verstand bringt und sie vor lauter Glück an einem Herzanfall verenden, habe ich mein Hügelbeet dicht an dicht mit Tulpen bepflanzt. Mit großer Sorge habe ich bei jedem Gartenbesuch das Beet inspiziert und laut geflucht, wenn wieder neue Wühlmausspuren zu sehen waren. Meine immer wieder gestellten Fallen wurden ignoriert oder geschickt zugewühlt. Ich musste ein paar Verluste hinnehmen, aber im Großen und Ganzen ist meine Strategie aufgegangen. Die meisten Tulpen stehen noch. Jetzt können nur noch späte Frühlingsausschreitungen durch Hormon geflutete Wühlmäuse oder ein hasenfreundliches Loch in meinem Gartenzaun das Blütenmeer verhindern.

Osterhasenkuchen backen

Zutaten für einen Osterhasenkuchen

Für den Teig:

375 g weiche Butter

300 g Zucker

6 Eier

1 1/2 TL gemahlene Vanille

1 TL Backpulver

1 TL Natron

1/2 TL Salz

240 ml Milch

Springfom ø 26 cm

Backpapier

Für die Schoko-Füllung:

300 g Sahne

300 g Zartbitterschokolade

Für die Himbeer-Füllung:

100 g Sahne

200 g weiße Schokolade

100 g Himbeerpüree, ohne Kerne

1. Backofen auf 220°C vorheizen. Für den Teig Butter und Zucker cremig rühren. Eier und Vanille nach und nach zugeben.

2. Mehl, Backpulver und Salz miteinander vermischen. Abwechselnd mit der Milch unter den Teig rühren. Nicht zu lange rühren.

3. Springform mit Backpapier auslegen. Rand einfetten. Teig einfüllen und in ca. 30 Minuten goldbraun backen. Teig abkühlen lassen.

4. Inzwischen für die Schoko-Füllung Zartbitter-Schokolade in Stücke brechen oder klein hacken. Sahne in einem Topf aufkochen lassen, Topf vom Herd ziehen. Schokolade hinein geben und mit einem Schneebesen gründlich verrühren, bis sich alle Stücke aufgelöst haben. In eine Schüssel umfüllen und abgedeckt im Kühlschrank abkühlen lassen. Abgekühlte Schoko-Creme mit einem Handrührgerät oder dem Schneebesen aufschlagen bis die Creme steif ist.

5. Für die Himbeer-Füllung weiße Schokolade in Stücke brechen oder klein hacken. Sahne in einem Topf aufkochen lassen, Topf vom Herd ziehen. Schokolade hinein geben und mit einem Schneebesen gründlich verrühren, bis sich alle Stücke aufgelöst haben. Himbeer-Püree unterrühren. In eine Schüssel umfüllen und abgedeckt im Kühlschrank abkühlen lassen. Abgekühlte Himbeer-Creme mit einem Handrührgerät oder dem Schneebesen aufschlagen bis die Creme steif ist.

6. Kuchen in zwei Hälften schneiden. Himbeercreme auf einer Hälfte verteilen. Mit der anderen Hälfte bedecken. Eine Ecke abschneiden um den Kopf zu formen. Abgeschnittenes Teil als Schwanz verwenden.

7. Kuchen rundum mit der Schoko-Creme bestreichen. Hasenohren aus braunem und etwas kleinere aus weißem Papier ausschneiden, zusammenkleben. In die Schoko-Creme stecken. Noch ein paar Schnurrbarthaare aus braunen Papier ausschneiden und in die Schuko-Creme stecken. Fertig ist er, der Hase. Kein Leichtgewicht, aber sehr lecker.

Tipp:

Besonders nett sieht es aus wenn er in einem Nest aus Moos, Gänseblümchen und gefärbten Eiern sitzt.

Das Bienenjahr beginnt

Vor rund einem Jahr bin ich nun unter die Stadtimker gegangen. Eine ganze Bienensaison liegt hinter mir, das neue Bienenjahr steht in den Startlöchern. Ich bin sehr glücklich, dass alle drei Völker den Winter gut überstanden haben. So ganz vorbei ist die kritische Zeit noch nicht. Je nach Witterung kann das Futter im Bienenvolk im Frühjahr schon mal knapp werden. Aber gerade sieht es gut aus. Die Temperaturen sind oft schon zweistellig. Die Weiden blühen. In unserer Schrebergartenanlage ist das Angebot an Krokussen, Narzissen, Tulpen und Primeln sehr groß. Die Kirschen stehen kurz vor der Blüte. Futtermangel sollte jetzt eigentlich kein Thema mehr sein.

Die erste Durchsicht im Jahr plus Varoakontrolle

In den letzten Monaten waren die Bienen ganz für sich. Vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal seit der Oxalsäurebehandlung im Dezember nachgesehen, was sie in den Wintermonaten so getrieben haben. Der kleine Haufen Winterbienen ist schon deutlich größer geworden. Die Bienen sind wieder rund um die Uhr mit der Nachwuchspflege beschäftigt. Aus zwei Völkern musste ich angeschimmelte Futterwaben entfernen, es sind aber immer noch ausreichend Futtervorräte in den Beuten vorhanden. An drei Tagen hatte ich mit Öl getränktes Küchenvlies in die Varoaschubladen gelegt um den Befall mit den gefürchteten Varoamilben zu überprüfen. Anhand der toten Milben lassen sich Rückschlüsse auf den im Volk lebenden Milbenbestand ziehen. Nur in einem Volk habe ich überhaupt eine Milbe gefunden. Eine einzige in drei Tagen – das ist ein wirklich erfreuliches Ergebnis. Eine gute Basis für ein Experiment, das ich in diesem Jahr zusammen mit anderen Imkerinnen und Imkern durchführen werde.

Alternative Varoabekämpfung mit der Bienensauna

Varoamilben kann man nicht nur mit Säure, die auch die Bienen schädigt, den Garaus machen. Sie reagieren auf höhere Temperaturen sehr empfindlich. Im Bienenstock herrschen immer stabile 37 Grad. Ein Paradies für Milben. Bereits ab 39 Grad fängt das Milbeneiweiß jedoch an zu denaturieren. Bienen halten dagegen Temperaturen bis 45 Grad aus ohne Schaden zu nehmen. Zusammen mit anderen Imkerinnen und Imkern habe ich mir eine sogenannte Bienensauna gekauft, die die Temperatur im Bienenstock über einen bestimmten Zeitraum kontrolliert so erhöht, dass die Milben verenden. Das Gerät wird in Imkerkreisen sehr kontrovers diskutiert. Ich mache mir lieber selbst ein Bild von der Wirkung. Wäre schön, wenn ich im Herbst aufgrund der Ergebnisse keine Säurebehandlung mehr durchführen müsste.

Neue Beuten und Rähmchen vorbereiten

Letztes Jahr wurde ich sehr von einem Schwarm überrascht. Den konnten wir zwar, mit Unterstützung von einem erfahrenen Imker, gut einfangen, aber auf die Schnelle eine adäquate Bienen-Wohnung zu besorgen war ziemlich schwierig. Dieses Jahr bin ich besser vorbereitet. Schon im Winter habe ich eine neue Bienenbeute bestellt. Am ersten warmen Tag im März habe ich sie mit Bio-Lasur gestrichen. Jetzt wartet sie in edlem Graublau auf ihren Einsatz. Ausreichend Bruträhmchen stehen fertig mit Mittelwänden versehen daneben. Die ausgeschleuderten Honigrähmchen habe ich im letzten Jahr gut verstaut, auch sie warten darauf wieder mit köstlichem Honig gefüllt zu werden.

Eine neue Königin

Zumindest ein Volk sollte in diesem Jahr eine neue Königin bekommen. Die alte Königin hat das richtige Alter zum Abdanken fast erreicht. Den Gedanken eine Königin aus dem Volk zu nehmen und zu zerquetschen finde ich nicht schön. Andererseits zerquetscht man bei jeder Durchsicht einige Bienen. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Von den Fähigkeiten der Königin hängt das Wohl und Wehe des Volkes – und viel mehr noch der Imkerin – ab. Sind die Bienen stechfreudig, schwärmen sie schnell, tragen sie viel Honig ein, vermehren sie sich schnell – alle diese Eigenschaften werden von den Genen der Königin festgelegt. Eines meiner Völker hat im letzten Jahr den ganzen Honig im Brutraum eingelagert. Unerreichbar für mich und außerdem war es dann für sie selbst ganz schön eng im Brutraum. Dieses Volk hat sich aber schon selbst eine neue Königin gezogen. Die Königin im anderen Volk ist auch neu. Die alte Regentin hatte ja mit dem Schwarm die Bienenbeute verlassen. Ich hoffe sehr ihre Nachfolgerin ist etwas sesshafter. Ob die Bienen bei der Wahl der Königin ein gutes Händchen hatten wird sich erst im Laufe dieses Jahres herausstellen. Ich werde noch eine Weile über den Königinnentausch nachdenken und eventuell bereits begattete Königinnen, die auf Schwarmträgheit selektiert wurden, einkaufen.

Ein kleiner Teich mit Lotosblumen

Ein Garten ist nie fertig! Die Gärtnerinnen und Gärtner unter euch wissen das bestimmt. Auf meiner To-Do-Liste steht in diesem Jahr, neben gefühlt tausend anderen Sachen, auch das Anlegen eines kleinen Gartenteiches. Nichts Großes. Wirklich nur ein kleiner Teich. Gerade groß genug für eine Lotuspflanze und ein wenig Froschbiss. Die Lotusblume ist aufgrund ihrer beeindruckend schönen Blüten auf meiner Liste gelandet, der Froschbiss weil sie optimal als Landeplatz für durstige Bienen und Insekten geeignet ist. Auf den kleinen grünen Blättern können Bienen und andere Insekten sicher Platz nehmen und bequem trinken.

Eine sehr gute Auswahl an Lotuspflanzen habe ich bei Bernd Teichmann gefunden. Die Wahl zwischen Amerikanischem Lotus, Indischem Lotus und der kleinen Lotusblume Gregg Gibson ist mir nicht leicht gefallen. Letztlich hat Herr Teichmann aufgrund meiner Angaben zur Teichgröße dann für mich entschieden  und mir ein Rhizom der Indischen Lotusblume zugeschickt. Von der späteren Schönheit der Pflanze ist beim Rhizom erstmal nichts zu sehen. Es sieht aus wie ein überlanger und hübsch gebogener Spargel, ist aber leider deutlich empfindlicher als dieser. Bei unsanfter Behandlung kann die Rhizomspitze leicht abbrechen und dann wird nichts aus der erwarteten Blütenpracht. Die Lotus-Rhizome lassen sich daher nur kurze Zeit verschicken. Sie werden zum Schutz vor Transportschäden in Torfsubstrat eingebettet geliefert. Das hat allerdings nichts im Teich zu suchen. Es ist zu sauer und würde zum Verfaulen des Rhizoms beitragen. Ich hatte das zunächst nicht beachtet und musste Erde und Wasser am nächsten Tag noch einmal austauschen.

und mir ein Rhizom der Indischen Lotusblume zugeschickt. Von der späteren Schönheit der Pflanze ist beim Rhizom erstmal nichts zu sehen. Es sieht aus wie ein überlanger und hübsch gebogener Spargel, ist aber leider deutlich empfindlicher als dieser. Bei unsanfter Behandlung kann die Rhizomspitze leicht abbrechen und dann wird nichts aus der erwarteten Blütenpracht. Die Lotus-Rhizome lassen sich daher nur kurze Zeit verschicken. Sie werden zum Schutz vor Transportschäden in Torfsubstrat eingebettet geliefert. Das hat allerdings nichts im Teich zu suchen. Es ist zu sauer und würde zum Verfaulen des Rhizoms beitragen. Ich hatte das zunächst nicht beachtet und musste Erde und Wasser am nächsten Tag noch einmal austauschen.

Einfacher ist es eine fertig eingetopfte Lotuspflanze zu kaufen. Die werden auch über einen längeren Zeitraum angeboten.

Ein Teich in der Zinkwanne

Für einen richtigen Teich mit Teichfolie und so weiter ist der Gartenteil, den ich für den Teich vorgesehen habe, viel zu klein. Ich habe daher zwei alte Zinkwannen günstig erstanden. Eigentlich wollte ich nur eine, aber die zweite gab es einfach dazu. Die große Wanne hat einen Durchmesser von 90 x 50 Zentimetern und sie ist ca. 40 Zentimeter tief. Die kleinere Wanne ist knapp halb so groß. In ihr soll nur Froschbiss wachsen. Ich habe beide Wannen zunächst zu zwei Dritteln in der Erde versenkt. So fügen sie sich besser in die Umgebung ein. Die große Wanne wurde zunächst ca. 15 Zentimeter hoch mit lehmhaltiger Erde gefüllt. Laut Pflanzenleitung habe ich dann soviel Regenwasser zugefügt, bis sich alles in eine richtig schöne Matsche verwandelt hat. In die Matsche wurde dann mit viel Fingerspitzengefühl das Lotus-Rhizom eingebettet.

Auf dem Rhizom habe ich dann noch eine Schicht lehmhaltige Erde verteilt – die Erdschicht sollte insgesamt ca. 20 Zentimeter hoch sein – und vorsichtig 10 Zentimeter von der Sonne aufgewärmtes Regenwasser eingefüllt. Die beiden Triebspitzen schauten aus dem Wasser heraus.

Laut Pflanzenleitung muss sich das Wasser zunächst erwärmen bevor die Wanne ganz gefüllt wird. Ich habe bis zum Abend gewartet und dann noch einmal eine Handbreit Wasser eingefüllt. Den Rest erledigt der angekündigte Regen.

Ich bin sehr gespannt wie sich die Lotuspflanze entwickelt. Wann sind die ersten Blätter und Blüten zu sehen? Wächst sie überhaupt an? Reicht der Platz in der Zinkwanne aus? Ein wenig muss ich mich noch gedulden. Der Indische Lotus (Nelumbo nucifera) blüht von Juni bis August. Wenn es soweit ist werde ich natürlich Fotos machen und darüber berichten.

Aprilwetter

Uiuiui, ich hänge ganz schön hinterher mit meinen Blogbeiträgen. Aus den fünf versprochenen Beiträgen pro Monat ist im April leider nichts geworden. Dabei ist es nicht einmal so, dass ich keine Zeit im Garten verbracht hätte. Es war nur meist nicht mein eigener. Von Anfang bis Mitte April war ich bei bestem Wetter viel in fremden Gärten unterwegs. Was dabei herausgekommen ist könnt ihr in der nächsten Ausgabe der „Frisch aus dem Garten“ nachlesen. Sie liegt ab dem fünften Mai am Kiosk.

Die letzten beiden Wochen waren dann eigentlich für meinem Garten reserviert. Ein bisschen was habe ich auch geschafft bevor der Wettergott so richtig fies zugeschlagen hat. Gerade geht im Garten gar nichts. Auf meiner Fensterbank springen ziemlich große Hagelkörner lustig umher. Der Gartenboden ist aufgeweicht und empfindlich kalt ist es noch dazu. Zwischendurch scheint die Sonne ein paar Minuten. Richtiges Aprilwetter eben. Die Meteorologen erklären es mit den starken Temperaturunterschieden der Luft im Süden und im Norden um diese Jahreszeit. Wir liegen bedauerlicherweise genau da wo sich die Massen wild vermischen.

Der Bauernkalender hat zum Trost gegen die Wetterkapriolen eine Menge lustiger Sprüche auf Lager:

Im April ein tiefer Schnee, keinem Dinge tut er weh.

Schnee im April – gut düngen will.

Fröste zu Anfang April bringen den Teufel ins Spiel.

Also Schnee haben wir im Rheinland keinen. Vielleicht zählt Hagel ja auch als guter Dünger, obwohl das die zerschlagenen Salatpflänzchen kaum trösten wird. Und der Teufel hat hier auch nichts zu lachen. Die Temperaturen sind zwar verdammt niedrig, aber immer noch knapp über dem Gefrierpunkt.

Bringt der April viel Regen, so deutet der auf Segen.

Je mehr im April die Regen strömen, desto mehr wirst du vom Felde holen.

Ich kauf mir schon mal einen größeren Erntekorb. An Regen mangelt es in den letzten Tagen nun wirklich nicht. Meine Wasserspeicher sind alle gut gefüllt. Es dürfte jetzt langsam etwas trockener und vor allem wärmer werden.

Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch wehn.

Ist der April schön und rein, wird der Mai um so wilder sein.

Na das sind doch gute Nachrichten! Für den Mai müssen wir uns schonmal keine Sorgen machen. Der April war weder schön noch rein. Ich freue mich daher auf einen bilderbuchmäßigen Wonnemonat Mai.

Sojabohnen aus dem eigenen Garten

Sojabohnen im eigenen Garten anbauen, geht das? Die Frage habe ich mir bereits vor einiger Zeit gestellt und nach einer kurzen Netzrecherche mit „ach nö, lieber nicht“ beantwortet. Die Sojabohne schien mir doch sehr speziell zu sein in ihren Anforderungen an Temperatur, Feuchtigkeit und Boden. Fast schon ein bisschen Divenhaft, dachte ich. Doch dann hat mich das 1000Gärten-Team doch noch vom Sojabohnenanbau überzeugt. Mit kompetenter Unterstützung von Fachleuten traue ich mir den Anbau zu.

Das Soja-Experiment

Die Sojabohne (Glycine max (L.) Merr.) mag es gerne warm. Am besten wächst sie bei Temperaturen zwischen 24 und 34 Grad Celsius. Wird sie in Gegenden angebaut, wo die Tage länger sind (wie in Nordeuropa), verlängert sich die Wachstumszeit. Sie blüht später und die Abreife der Samen verzögert sich. Wenn sich die Sojabohne auf deutschen Äckern etablieren soll müssen neue, besser an die jeweilige Umgebung angepasste Sorten der wärmeliebenden Pflanze gezüchtet werden. Die Initiative „1000 Gärten – Das Soja-Experiment“, ein Gemeinschaftsprojekt von dem Tofu-Produzenten Taifun und der Universität Hohenheim, hat sich mit der Hilfe von 1000 Gärtnerinnen, Gärtnern und Landwirten auf die Suche nach einer regional angepassten Sojabohnen-Sorte gemacht. Unterschiedliche Soja-Stämme und -Sorten sollen an möglichst vielen verschiedenen Standorten angebaut und die Ergebnisse anschließend wissenschaftlich ausgewertet werden. Eine ganz neue Züchtungsmethode also, die ohne den Einsatz von Gentechnik auskommt und deren Ergebnisse später für alle verfügbar sind. Mir gefällt der Ansatz und deshalb bin ich gerne dabei.

Beet vorbereiten für Sojabohnen

Vor ein paar Wochen war es dann soweit. Ich habe zwölf Päckchen mit unterschiedlichen Sojasorten, ein Päckchen mit Knöllchenbakterien und eine ausführliche Pflanzenleitung erhalten. Bei bestem Frühlingswetter musste ich zuerst einmal das Beet für die Aussaat vorbereiten. Genau wie bei den anderen Gemüsebeeten mussten Pflanzenreste und Beikräuter entfernt und der Boden mit einer Grabegabel gelockert und mit einem Rechen feinkrumig aufbereitet werden. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Ich sollte meine Beete echt besser in Schuss halten. Das Beet misst zwei mal zehn Meter – das reicht für zwanzig Saatreihen mit einem Meter Länge. Für die Teilnahme an dem Soja-Experiment brauche ich nur zwölf Reihen. Die restlichen Reihen laufen ohne Wertung mit.

Pflanzenleitung für Sojabohnen

Der Abstand zwischen den Reihen soll 50 Zentimeter betragen. Die Sojabohnen werden drei bis vier Zentimeter tief gelegt, in einem Abstand von zwei Zentimetern von Sojabohne zu Sojabohne. So weit, so gewöhnlich. Der wesentliche Unterschied in der Aussaat liegt in der Impfung der Bohnen mit speziellen Knöllchenbakterien. In den Heimatböden der Sojabohne sind diese Bakterien natürlicherweise in den Böden enthalten. Bei uns müssen sie vor der Aussaat zugefügt werden. Sorgfältig habe ich also den Inhalt eines kleinen Tütchen mit Knöllchenbakterien in den zwölf Tütchen mit Sojabohnen verteilt und vorsichtig gemischt. Die Bohnen wollen sanft behandelt werden. Starkes Schütteln nehmen sie übel und keimen dann schlechter. Bei Vögeln sind Sojabohnen im Übrigen genauso beliebt wie alle anderen Bohnensorten. Deshalb muss das frisch gesäte Beet auch unbedingt vor Vogelfrass geschützt werden. Ich habe das mit Netzen und einem Rest Hasendraht gemacht. Sieht nicht so toll aus – hilft aber.

Jetzt warte ich gespannt wie der Versuch verläuft. Im besten Fall kann ich im Herbst Edamame aus dem eigenen Garten essen. Meinem Gartenboden wird die Leguminosen-Kur auf jeden Fall gut tun. Eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit ist noch ein Grund warum ich bei dem Projekt mitmache. Neben meiner Neugier auf ungewöhnliche Gemüsesorten und Anbauarten.

Berichte von anderen Gärtnern, die an dem Projekt teilnehmen findet ihr unter: https://www.1000gaerten.de/nc/aktivitaeten/gaertnerblog/.

Bauanleitung für ein Tomatenhaus

Unser Tomatenhaus hat gut und gerne 30 Jahre auf dem Buckel. Klein, krumm, nicht besonders stabil und auch nicht wirklich hübsch, hat es dennoch fünf Tomatenpflanzen Jahr für Jahr zuverlässig vor nassen Blättern und der fiesen Braunfäule bewahrt. Aber nachdem der Garten-Nachbar auf seiner Gartenseite zwei Meter hohen Topinambur direkt hinter das Tomatenhaus gepflanzt hat, weil er den Anblick nicht mehr ertragen konnte, wurde es höchste Zeit für eine Neuanschaffung.

Ich habe mir echt viele fertige Tomatenhäuser angesehen, aber so richtig hat mir keines zugesagt. Rein optisch kann ich den dabei meist eingesetzten praktischen Doppelstegplatten nicht viel abgewinnen. Richtig hübsche Glashäuser dagegen sind ganz schön teuer und eine offene Variante für Tomaten habe ich zudem nicht gefunden. Aber so ein Tomatenhaus kann man ja auch selbst bauen. Den Bau eines Anlehn-Gewächshauses aus alten Fenstern haben wir ohne größere Beziehungsstörung überstanden (ja, die Betonung liegt auf größere…) und das ist nun auch schon ein paar Jahre her. Daher lies sich der Mann überraschend einfach zum Bau eines Tomatenhauses überreden. (Erklärender Einschub: während ich selbst auf einer Baustelle groß geworden bin, stammt er aus einem eher intellektuellen Haushalt, in dem selbst für den Wechsel einer Glühbirne der Elektriker kommen musste. Gemeinsame Bauprojekte sind also für alle Beteiligten eine echte Herausforderung.)

Unser Anlehn-Gewächshaus könnte auch mal einen Neuanstrich gebrauchen

Wenn schon neu, dann bitte schön und groß. Das neue Tomatenhaus soll Platz für zehn Tomatenpflanzen bieten. Bei einem Pflanzabstand von 60 Zentimetern komme ich so auf eine Größe von ca. 1,50 m x 3,00 m. Genügend Platz nach oben sollen sie auch haben, sprich das Haus muss ca. 2,00 m hoch werden.

Bauanleitung Tomatenhaus

Unser neues Tomatenhaus besteht aus alten doppelverglasten Holzfenstern, einem Gerüst aus Holzpfosten und einem Dach aus Doppelstegplatten. Die Fenster haben wir über eBay-Kleinanzeigen gefunden. Sie wurden verschenkt. Ein echter Glücksfall so viele und so gut erhaltene Fenster auf einen Schlag zu finden. Trotzdem kommt für den Bau einiges an Material und Kosten zusammen:

- diverse alte Fenster

- 15 Pfosten 7 x 7 cm

- 7 Bodenhülsen 7 x 7 x 70 cm

- 1 Pck. Schrauben 4,5 x 7 cm

- 1 Pck. Winkel 0,0 x 0,0 cm

- 2 Latten 5,8 x 2,4 cm, 3 m lang

- 5 Latten 5,8 x 2,4 cm, 2 m lang

- 3 Doppelstegplatten 6 mm, 1,05 x 2,00 m

- 2 Verbinder für Doppelstegplatten

- 2 Abschlussleisten für Doppelstegplatten

- 1 Tube Bausilikon, transparent

- 1 Pumpender für Silikon

- 1 Dose Aussenlack , 1,5 l

- 1 Pck. Pinsel

Summe Baumaterial

00,00 €

119,85 €

20,23 €

10,50 €

25,00 €

4,44 €

7,40 €

106,80 €

15,30 €

11,90 €

7,85 €

7,49 €

31,75 €

8,99 €

377,50 €

Zuallererst haben wir versucht das Gelände einzuebnen. Das ist uns nur mittelgut gelungen. Einfacher war es die Höhenunterschiede beim Setzen der Pfosten mittels Wasserwaage auszugleichen. Die vorderen Bodenhülsen wurden einfach entsprechend tiefer versenkt. Wenn das Haus fertig ist gleichen wir den Höhenunterschied mit gekaufter Tomatenerde (natürlich torffrei) aus.

Vor Baubeginn habe ich zunächst einmal einen Bauplan gezeichnet. Dazu mussten wir ein wenig herumrechnen und schauen wie es am besten passt. Die Außenmaße mussten sich ja letztlich an den vorhandenen Fenstern orientieren. Die meisten Fenster waren 1,53 m hoch. Mit etwas Bodenabstand und einer Lücke zum Dach hin ergab sich daraus eine Dachhöhe von 1,90 m hinten und 2,00 m vorne. Die untere Lücke werden wir später an den Seiten und Hinten mit Backsteinen ausmauern, damit wir den Boden im Haus mit Erde auffüllen und nivellieren können.

Der Anfang war am schwierigsten. Wir haben mehrfach gemessen, hin und her überlegt und schließlich die ersten beiden Pfosten gesetzt. Diese wurden zunächst mit einem Querpfosten in Fensterbreite mit stabilen Eisenwinkeln und Schrauben verbunden. Die Holzfenster sind sackeschwer, sie lassen sich zum festschrauben aber gut auf dem Holzbalken abstellen. Wenn der vorher mit der Wasserwaage schön waagerecht angebracht wurde passt alles perfekt. Zuerst werden beide Fensterflügel eingesetzt. Dann wird oben zum Abschluss ein weiterer Holzbalken zur Stabilisierung angeschraubt.

Unsere Fenster waren zwar (fast alle) gleichhoch, aber nicht gleichbreit. Daher haben wir uns langsam Stück für Stück vorgearbeitet. Jedes mal gemessen, die Pfosten nach und nach gesetzt und die Balken dazu zugeschnitten. Wenn man erstmal drin ist geht das ruckzuck.

Wir wollten zunächst nur drei Seiten schließen, haben aber dann doch vorne noch jeweils einen Fensterflügel pro Seite gesetzt. Unsere Nachbarn verschließen ihre Tomatenhäuser mit einer Folie, wenn die Temperaturen überraschend sinken. Das ist über eine Spannbreite von 3 Metern ein bisschen schwierig. Mit den zusätzlichen Fensterflügeln brauchen wir den zusätzlichen Schutz nicht und es sieht auch noch besser aus.

Die oberen Felder bleiben offen. Die Tomaten freuen sich über frische Luft im Tomatenhaus.

Für die Dachkonstruktion haben wir Doppelstegplatten verwendet. Sie sind leicht UV-beständig und lichtdurchlässig, aber leider auch recht teuer. Deutlich günstiger wird es mit transparenten Wellplatten. Als Gerüst für die Platten wurde hinten und vorne eine 3 Meter lange Holzlatte aufgeschraubt und mit fünf 2 Meter langen Querlatten versehen. Darauf wurden die Doppelstegplatten dann einfach festgeschraubt.

Die Schrauben haben wir mit Silikon versiegelt, damit bei Regen kein Wasser in die Stege eindringen kann. Das vermoost sonst mit der Zeit und sieht sehr unschön aus.

Die Löcher der alten Fenstergriffe wurden ebenfalls mit Silikon versiegelt. Jetzt noch ein wenig Farbe und schon können die Tomaten einziehen. Wird auch langsam Zeit. Ich kann die erste Ernte schon kaum mehr erwarten.

Sieht schon ganz hübsch aus, oder?

Schön und praktisch – mein neuer Gartenwerkzeuggürtel

Meine Gartenrundgänge beginnen immer ähnlich: ich schließe die Laube auf, greife nach Schere, Grabemesser, Kniekissen, Handschuhen, Bindedraht, Eimer – huuups, mir fehlt die ein oder andere Hand!

Am Anfang findet alles noch im Eimer Platz, aber dort landet bald Verblühtes, vertrocknete Zweige und Unkraut. Spätestens dann muss das Gartenwerkzeug raus und bleibt, während ich mich langsam durch die Beete arbeite, meist irgendwo liegen. Mit ein bisschen Glück finde ich am Ende alles wieder. Es passiert allerdings auch nicht so selten, dass ich das Einsammeln einfach vergesse. Oder der andere Klassiker: ich lasse es im Eimer liegen, schmeiße die Gartenabfälle drauf und dann alles zusammen auf den Kompost.

Gut, Gartenscheren verrotten sehr langsam und spätestens im Frühjahr beim Kompost sieben tauchen sie wieder auf…

Angerostet und mit intensiv erdigem Geruch.

Nicht so richtig toll.

Deshalb mussten mich die Mädels von Garden Girl auch nicht lange dazu überreden ihren Gartenwerkzeuggürtel einfach mal auszuprobieren.

Mein neuer Gartenwerkzeuggürtel

Der Gürtel hat einen Klickverschluss und lässt sich schnell und unkompliziert auf die richtige Größe einstellen und umschnallen. Er sitzt super und in den zwei verschiebbaren Seitentaschen lässt sich einiges unterbringen. Es gibt verschieden große Fächer mit und ohne Verschluss. Gartenschere, Grabemesser, Bindedraht – alles findet seinen Platz. Und farblich harmoniert das Teil ganz wunderbar mit meiner rosa Gartenjacke und mit den gerade blühenden Akeleien

Es ist echt praktisch, wenn man alle wichtigen Gartenwerkzeuge mit einem Griff zur Hand hat. Nichts bleibt mehr liegen. Nichts landet im Kompost oder in einem sich plötzlich auftuenden Wühlmauskrater. Die Seitentaschen erinnern mich ein wenig an diese Umschnalldinger die Cowboys über ihren Jeans tragen. Ich fühl mich wild und frei bei dem Gedanken. Einsam reitet Cowgirl Gardengirl Anja durch den Garten auf der Suche nach dem letzten gesetzlosen Löwenzahn. Und wenn der Job erledigt ist schnallt sie ihren Gartenwerkzeuggürtel ab und wärmt ihre dreckigen Hände an einer hauchzarten Porzellantasse mit aromatischem Tee :)))

Hier könnt ihr das Teil übrigens kaufen, wenn es euch gefällt: Garden Girl Shop

Am Teich der Lotusblüten

Sechs Wochen ist es jetzt her, dass ich im Vorgarten einen Mini-Teich mit Lotusblumen angelegt habe. Einer der beiden Triebe ist – vielleicht bedingt durch das recht kühle Frühlingswetter – leider abgestorben. Aber der andere hat inzwischen immerhin zwei Blätter produziert. Von den heiß ersehnten Blüten ist noch nichts zu sehen, aber ich bin guter Hoffnung, das sie sich in den nächsten Wochen blicken lassen. Die Blütezeit beginnt ja erst im Juni und bei dem schlechten Start im Frühjahr kann es auch ein paar Tage länger dauern.

Mir gefällt die kleine Teichanlage auch jetzt schon sehr gut. Obwohl sie so winzig ist, verleiht sie dem Garten direkt eine andere Ausstrahlung. Solange die Wasseroberfläche noch nicht mit Blättern und Blüten deckt ist, spiegelt sich unser Gewächshaus und die anderen Pflanzen darin. Zurzeit werden die Mini-Teiche von Akeleien und Fingerhut eingerahmt. Schön sieht das aus.

Ich würde gerne auch einen richtigen Teich mit Teichfolie anlegen, der groß genug ist für ein paar Fische, Frösche, Kröten und so. Aber dafür ist im vorderen Gartenbereich einfach nicht genügend Platz. Dazu müsste ich quasi den ganzen Vorgarten unter Wasser setzen. Keine so gute Idee, findet mein Mitgärtner – der im übrigen auch null Bock auf die damit verbundenen Erdbewegungen hat. Deshalb bleibt es erst einmal bei den beiden Mini-Teichen und sobald sich die Lotusblüten zeigen gibt es neue Fotos davon.

Gartenhandschuhe kann man nie genug haben

Gute Gartenhandschuhe kann man gar nicht genug haben. Ich verschleiße jedenfalls im Laufe einer Saison unzählige davon. Das ständige Wühlen in feuchter Erde, das Reissen an hartnäckigen Unkrautwurzeln, die spitzen Rosendornen – das alles tut einem Gartenhandschuh einfach nicht gut.

Ich verbrauche eine Menge Handschuhe bei der Gartenarbeit. Was Tutanchamun post mortem wohl damit vorhatte? In seinem Grab wurden 27 Paar Lederhandschuhe entdeckt.

Spätestens wenn meine Finger nach der Gartenarbeit mit Handschuhen so braun sind wie ohne, wird das aktuelle Exemplar ausgetauscht. Ich brauche also ständig Handschuhnachschub. Der wurde mir vor kurzem von Garden Girl geliefert. Über deren Gartenwerkzeuggürtel habe ich ja bereits berichtet. In dem Testpaket, das sie mir zugeschickt haben, lagen auch noch zwei paar Gartenhandschuhe, eine Waschpaste und eine Handcreme.

Die bunten, auf der Unterseite wasserabweisend beschichteten Jätehandschuhe haben sich bei der ersten Jätesession ganz gut geschlagen. Auf der Rückseite ist das Gewebe luftdurchlässig – ein Muss bei sommerlichen Temperaturen.

Die edlen braunen Lederhandschuhe sind für die Gartenarbeit fast zu schade, hinterlassen aber beim Plausch mit der Gartennachbarin großen Eindruck. Das Leder ist sehr weich, bietet aber dennoch einen gewissen Schutz vor fiesen Rosendornen.

Noch halten beide Exemplare dicht und meine Hände bleiben sauber. Zumindest wenn ich die Handschuhe bei der Gartenarbeit trage. Das gelingt mir allerdings nicht immer. Wenn ich beim Gartenrundgang etwas entdecke, was weg soll, halte ich mich meist nicht lange mit Handschuhe holen auf. Und wenn ich erstmal angefangen habe, bin ich schwer zu stoppen.

Unkraut zupfen hat für mich eine meditative Komponente.

Die braunen Ränder unter den Fingernägeln sind dabei unvermeidbar. Für solche Fälle habe ich ein Wundermittel in petto. Nachzulesen in diesem Blogbeitrag.

Eine Grundreinigung vorher muss natürlich trotzdem sein. Die Garden Girl Waschpaste riecht gut und rubbelt ordentlich Dreck weg. Die Creme für danach ist sehr fetthaltig und am besten für sehr trockene Gärtnerhände geeignet.

Wer mag bekommt die vorgestellten Produkte hier, im Garden Girl Shop.

Meine Sojabohnen haben geblüht …

… und ich habe es nicht bemerkt.

Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass die Blüten von Sojabohnen wirklich sehr, sehr klein sind. Winzig klein könnte man sagen. Dazu kommt noch das mittelprächtige Wetter der vergangenen Wochen, das mich ziemlich oft vom Garten fern gehalten hat. Die Sojabohnen haben sich am Wetter scheinbar nicht gestört und zufrieden vor sich hin geblüht. Inzwischen hängen in den Blattachseln kleine Büschel mit Sojabohnenschoten. Soweit also alles in Ordnung. Blöd nur, dass es sich bei meinem Sojabohnenbeet nicht um ein Privatprojekt handelt. Mein Beet ist Teil der Initiative 1000 Gärten – das Soja-Experiment, initiiert vom Tofu-Hersteller Taifun und der Universität Hohenheim. Und im Rahmen dieses Experiments hätte ich eigentlich den Beginn der Blüte, die Blütenfarbe und das Ende der Blüte erfassen sollen. Blütenfarbe und Blütenende bekomme ich zumindest bei einigen Pflanzen noch hin. Aber den Blütenbeginn habe ich definitiv verpasst.

Ich hoffe mal, dass die anderen 999 Gärtnerinnen und Gärtner aufmerksamer waren als ich. Bei mir steht jetzt erst einmal die Messung des Grünwerts der Blätter an. Dafür habe ich eine kleine Farbkarte bekommen, deren Grüntöne ich mit dem Grün meiner Sojapflanzen vergleichen soll. Das werde ich umgehend machen und die Daten brav in mein Datenblatt eintragen. Ich will doch nicht, dass dieses engagierte Projekt an mir scheitert. Wenn es gelingt eine Sojabohnensorte zu finden, die in Deutschland gut wächst und für die Produktion von Tofu geeignet ist, lässt sich eine Menge Kohlenstoffdioxid einsparen. Sojabohnen legen weite Wege zurück bis sie als Edamame oder Tofu auf unserem Teller landen. Ganz zu schweigen von der weit verbreiteten Vernichtung von Regenwäldern in einigen Soja-Anbaugebieten. Wäre doch schön wenn sie zukünftig in unseren Gärten wachsen würden. Umweltfreundlich. Ohne lange Transportwege.

Hier waren sie noch klein, die Sojapflanzen. Keine Blüte zu sehen.

So schauen sie jetzt aus. Ich freu mich schon auf die Ernte.

Pizza mit frischen Tomaten

Die Tomatenernte hat begonnen. So spät waren meine roten Lieblingsfrüchte seit ich den Garten habe noch nie dran. Das Wetter war in den vergangenen Monaten wirklich nicht freundlich. Wie gut, dass die Tomaten in einem schicken Haus wohnen. So haben sie zumindest einen trockenen Kopf und gesunde Blätter behalten. Wenn der August noch ein paar Sonnenstunden bringt, fällt die Ernte trotz mäßigem Sommer üppig aus. Der Fruchtansatz der Pflanzen ist gut. Da ich die meisten Früchte zu fruchtigem Sugo für den Winter verarbeiten, ist mir der Erntezeitpunkt nicht so wichtig. Die ersten Früchte sind allerdings direkt auf einem knusprigen Pizzaboden gelandet.

Rezept Pizza Margarita

Zutaten für zwei große Bleche:

Für den Teig:

500 g Mehl, Type 550

1 Pck. Hefe

1 TL Salz

2 EL Olivenöl

250 ml Wasser

Für den Belag:

ca. 1 kg Fleischtomaten

2 Knoblauchzehen

2 EL frische Kräuter (Rosmarin, Thymian, Petersilie, Oregano)

1 EL Olivenöl

1 TL Salz, Pfeffer

150 g alter Gouda

2 Pck. Büffel-Mozzarella

Zubereitung:

- Für den Teig Mehl, Hefe und Salz vermischen. Olivenöl und Wasser mit der Küchenmaschine unterkneten. Teig mindestens 5-10 Minuten lang kneten. Ich mache das zuerst mit dem Knethaken der Küchenmaschine und dann mit der Hand auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Langes Kneten lohnt sich. Der Teig muss sich anfühlen wie eine zarte Kinderwange. Dann wird die Pizza später ein voller Erfolg.

- Teig in einer Schüssel abgedeckt mindestens eine Stunde gehen lassen. Er sollte sein Volumen verdoppeln.

- Inzwischen für den Belag 500 Gramm Tomaten schälen, Stielansatz entfernen und würfeln. Das geht bei meinen Gartentomaten ganz einfach mit dem Messer. Ich werfe sie nie vorher in kochendes Wasser. Knoblauch schälen und fein hacken. Kräuter abbrausen, trocken schütteln und fein hacken. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Tomaten, Knoblauch und Kräuter zugeben und ca. 10 Minuten unter Rühren garen bis die Tomaten zu einem feinen Sugo zerfallen sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Abkühlen beiseite stellen.

- Restliche Tomaten in Scheiben schneiden. Vorher den Stielansatz entfernen. Gouda fein reiben. Mozzarella abtropfen lassen und in dünne Scheiben schneiden.

- Backofen auf 230 ° C vorheizen. Teig noch einmal kräftig mit den Händen durchkneten. In zwei Hälften teilen und auf bemehlter Arbeitsfläche in Blechgröße ausrollen. Das dauert eine Weile. Am Anfang wehrt sich der Teig ein wenig und zieht sich immer wieder zusammen. Aber irgendwann gibt er doch nach und lässt sich schön dünn auf die gewünschte Größe ausrollen.

- Backblech mit Backpapier belegen. Teig darauf legen. Mit Tomatensugo bestreichen und mit geriebenem Gouda bestreuen. Die Hälfte der Tomaten- und Mozzarellascheiben darauf verteilen. Ab in den Ofen und in ca. 15-20 Minuten knusprig backen.

- Die zweite Teilhälfte ausrollen, auf Backpapier legen und belegen. Wenn die erste Pizza gebacken ist ziehe ich die zweite Portion einfach mit dem Backpapier auf das heiße Blech. Sie braucht maximal 15 Minuten bis sie fertig gebacken ist.